成熟的人生,都是向死而生

成熟的人生,都是向死而生

作家塞林格曾说,不成熟的男人会为某种事业英勇地死去,成熟的男人会为它卑贱地活着。

塞林格是村上春树十分喜欢的作家之一,他的著作《麦田里的守望者》也两度在村上的代表作《挪威的森林》中客串。

其实纵观整部《挪威的森林》,它讲述的就是一些不成熟的人如何挣扎地走向死亡,而另一些人如何在痛苦的生存中渐渐成熟的故事。

直子因为男友木月的死而失去生存的意义,尽管她曾试图抓住渡边这棵救命稻草,但仍然以失败告终;男主角渡边几度见证生死,自己也一度被拖进死亡的漩涡无法自拔,但最终在绿子和玲子的帮助下,了解了人生的责任,变得成熟并选择了生存。

存者且偷生,死者长已矣。

逝去的人就一直逝去了,可活着的人却还要长久地生存。

死亡并不是逝者的话题,而是生者必须面对的现实。

虽然人不能 经验 死亡,但却不得不一次次通过他人 体验 死亡的恐惧和伤痛。

认识它,直面它,并从中习得生存之道,是每个人人生必修的课题。

01 死亡是不可预测的生命日常渡边在回忆自己的18岁时说, 在活得好端端的青春时代,居然凡事都以死为轴心旋转不休。

因为好友木月毫无征兆的自杀,让渡边感到似乎自己的一部分也被死亡俘获了去;而作为木月女友的直子,更是陷入了无法排遣的严重精神问题。

渡边和直子最初的选择都是逃避和遗忘:选择一个陌生的城市,在一个陌生的大学开始独自一人的生活。

直到二人再次相遇,因为共同的经历而产生爱情的火花,双方才开始尝试自我救赎。

曾经渡边是木月和直子通往现实世界的桥梁,而后来他们的死亡则几乎将渡边也拽入了深渊。

还好有绿子的出现。

如果说直子是静谧,阴郁,死的代表;绿子则是活泼,阳光,生的代表。

她们是完全不同的两个极端,一个将渡边拉进深渊,一个将渡边带回现实。

而整个故事的最后:直子死了,绿子剩下。

直子已化为白色的骨灰,绿子作为活生生的人存留下来 。

说《挪威的森林》是一部死亡小说一点都不为过。

在这部不过20余万字的小说里,死亡事件就出现了8次,它们分别通过主角渡边直接或间接地体验。

除了木月的死,还有直子回忆中姐姐和叔叔的死,似乎都预示着她自己的死亡宿命。

而即便是充满活力的绿子,她的生活也一直在围绕着死亡打转:母亲因为脑肿瘤死亡,父亲不久也患上相同的病症,绿子和姐姐耗尽心力照顾,最终也还是不得不送走了父亲。

死亡是文学作品永恒的母题,也是很多悲剧作品的高潮部分。

而村上春树笔下的死亡,似乎更加显得不可预测又稀松平常。

木月死在夜晚的车库;直子毫无征兆地留下一句话就死在了森林;绿子对其父母的死亡描述甚至带有一些诙谐轻松的态度;对于好朋友永泽的女友初美的死亡,作者则更是轻描淡写:她在去德国一年后和一个男子结了婚,又过了两年便用剃刀割断了手腕动脉。

生死本无常,可能在村上春树的眼中,死亡不过是件日常的事情,是生命的常态。

如同樱花短暂绚烂,又注定凋零的一生。

02 只有 生 ,才是 死 的救赎木月死后,直子无法融入真实的世界,还是得靠渡边实现自己与现实社会的联系。

她喜欢听渡边讲述室友 敢死队 的生活趣事,说明她是有融入现实生活的意愿的,但是却始终无法与别人一起生活。

她虽和渡边交往,但是却没有真正爱过他。

两人的关系是一种若即若离的状态。

他们常常在城市里行走,她在前,他在后,二人一直保持着一米的距离。

木月这个名字,彼此都心照不宣地不曾提起。

在直子二十岁生日的晚上,她和渡边发生了关系。

性爱也是她尝试自我救赎的一种方式。

但她还是无法驱散心中木月的阴影,将自己与渡边的关系视作一种对木月爱情的背叛。

后来,直子病情加重,住进了疗养院。

这看似是一种康复的尝试,但从小说对疗养院 阿美寮 的描写可以看出,它其实是一个非现实的乌托邦幻象。

这里远离城市,地处密林深处。

住在这里的人分不清谁是病人,谁是医生。

大家说话 既无大声喧哗,又无窃窃私语 ,每个人都知道自己的不健全……种种描写,简直与阴间无异。

而且到最后,直子还是没有找到人生的出路,将生命永远留在了阿美寮 的森林中。

正如叔本华所说,自杀不过是 一种纯粹虚幻的救赎,替代了对这个世界的苦难的真正救赎。

直子的死,是将 个体的自我拯救推上了自我毁灭 。

反之,从绿子的身上,似乎让人看到了生的希望。

同样是面对死亡,绿子和直子采取的是完全不同的态度。

她从不避讳和渡边谈论父母的死亡,也会大胆地说出自己对爱情的需求。

在父亲病重时,绿子一面上课,一面还要忙着书店和医院的事情,她的生活并不轻松,但是她一直在积极地用力地生存。

不同于对直子的描写主要集中在内心的想法上,小说对绿子的描绘充满了生的气息。

绿子的出场是一头短发,穿着花裙子,带着太阳镜, 全身迸发出无限活力和蓬勃生机,简直就像刚刚迎着春光蹦跳到世界上来的一头小鹿。

眸子宛如独立的生命体那样快活地转动不已,或笑或怒,或惊讶或泄气。

她会向渡边讲述自己的生活,家人、书店、女校;邀请渡边去家里做饭,带他去医院看望父亲,和渡边一起喝酒,甚至二人一起去看色情电影。

这一切都是她努力 活着 的表现。

其实绿子是一个从小就缺爱的女孩,母亲死后父亲竟然无情地对她和姐姐说,还不如让她们去死,让母亲活下来。

但她从来没有放弃照顾父亲的责任,即使知道他不久于人世;她也从来没有放弃寻找爱,即使受到过那么多来自爱的伤害。

绿子就是这样一个拥有强大生命力和现实感的女性,她同时也是渡边的拯救者,是她在 生 的一侧拉住了渡边。

人们之所以轻易地选择死,就是因为死要比生更容易。

死亡不过是脆弱心灵的肉体毁灭,但是却将自我的存在推向了荒谬和虚无。

死是一种逃避,却不是一种解脱。

而生是一种责任,只有承担起 生 的责任,才能最终获得心灵的自由。

03 向死而生在经历木月的死之前,渡边一直认为死和生是对立的两面,生在此侧,死在彼侧 。

而以木月的死为界,渡边发现,他再也不能单纯地把握生死了。

死本来就已经包含在 ‘ 我 ’这一存在之中 。

死并非生的对立面,而是作为生的一部分永存。

这句话是村上在小说中通过主角渡边所表达的生死观,同时也与存在主义哲学的生死观不谋而合。

存在主义哲学对于死亡思考的一个基本出发点便是, 认为在人生的整个旅途当中始终笼罩着死亡的阴影,人们时刻都承受着突然袭来的死亡威胁,时刻都感受着死亡的恐惧和焦虑。

死亡是人生的最基本的境况,是生命存在的最本质状态。

海德格尔曾提出过 向死而生 的理论,与我们中国传统文化回避讨论死亡的话题相反,向死而生 是让人直面死亡,然后积极地生存。

《挪威的森林》所讲述的故事主题,正是人如何通过对死亡的认识,去发掘生命存在的价值,给生命存在注入新的活力,并在有限的人生中最大限度地展现生命的价值。

恰如小说的结尾,在直子死后,曾和她一起在疗养院生活的玲子专程找到渡边,就是为了告诉他这番话:假如你对直子的死怀有一种类似创痛之感,那么就把这种创痛留给以后的人生,在整个后半生中去体会。

如若可以学习到什么,那就要从中学习。

不过绿子另当别论,你要和她去寻求幸福。

你的创痛与绿子无关。

如果你还要伤她的心,势必导致无可挽回的后果。

因此,尽管你可能心里难受,也还是要坚强起来,要再成熟一些,成为大人。

我们是在活着,我们必须考虑的事只能是如何活下去。

挪威的森林8.6[日] 村上春树 / 2018 / 上海译文出版社

-

- 灭绝多年的物种频繁复活,是何原因难道是玛雅预言成真了

-

2025-08-22 21:29:30

-

- 西藏旅行诡异经历详细版后来住进了精神病院

-

2025-08-22 21:27:16

-

- 又发现了一个物价超低的国家,上榜2018全球新晋目的地,全民幸福指数世界第一

-

2025-08-22 21:25:01

-

- 国家为什么不敢挖三星堆?历史

-

2025-08-22 21:22:46

-

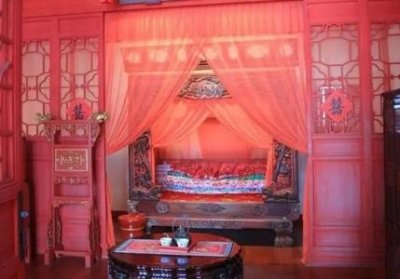

- 女神宿舍遇到红衣女鬼灵异

-

2025-08-21 20:10:53

-

- 灵异事件 背后的真正真相 半夜鬼叫是电磁场作怪

-

2025-08-21 20:08:38

-

- 天蛾人:究竟 奇怪的生物

-

2025-08-21 20:06:24

-

- 世界上最贵的房子 世界上最贵的房子 房脑筋急转弯

-

2025-08-21 20:04:09

-

- 神奇的食人柳:探寻其毒性及药用功效

-

2025-08-21 20:01:54

-

- 惊悚女娲真身现身 这些让你不寒而栗

-

2025-08-21 19:59:39

-

- 超市高端零食排行榜 前十名

-

2025-08-21 19:57:25

-

- 土豪最多的地方 是哪里

-

2025-08-21 19:55:10

-

- 建昆老师 建昆老师年龄

-

2025-08-21 19:52:55

-

- 12 岁被封?世界第一美少年,现在的他,长成了希腊雕像脸

-

2025-08-21 19:50:40

-

- 揭露我国史上丧葬玉宝藏一颗价值连城

-

2025-08-21 08:00:40

-

- 监控拍到了这些超自然的灵异事件

-

2025-08-21 07:58:25

-

- 黄泉路真实存在奇怪现象无法解释

-

2025-08-21 07:56:11

-

- 地球上最幸福的国家 芬兰福利足足人人都有保障

-

2025-08-21 07:53:56

-

- 真实灵异事件 讲述:诡异小孩投胎夜

-

2025-08-21 07:51:41

-

- 探险家诡异变成木乃伊

-

2025-08-21 07:49:27

五雷掌的口诀和画法 道家五雷掌的咒语如下图

五雷掌的口诀和画法 道家五雷掌的咒语如下图 大案纪实:25岁打工仔和51岁老板娘畸形恋

大案纪实:25岁打工仔和51岁老板娘畸形恋