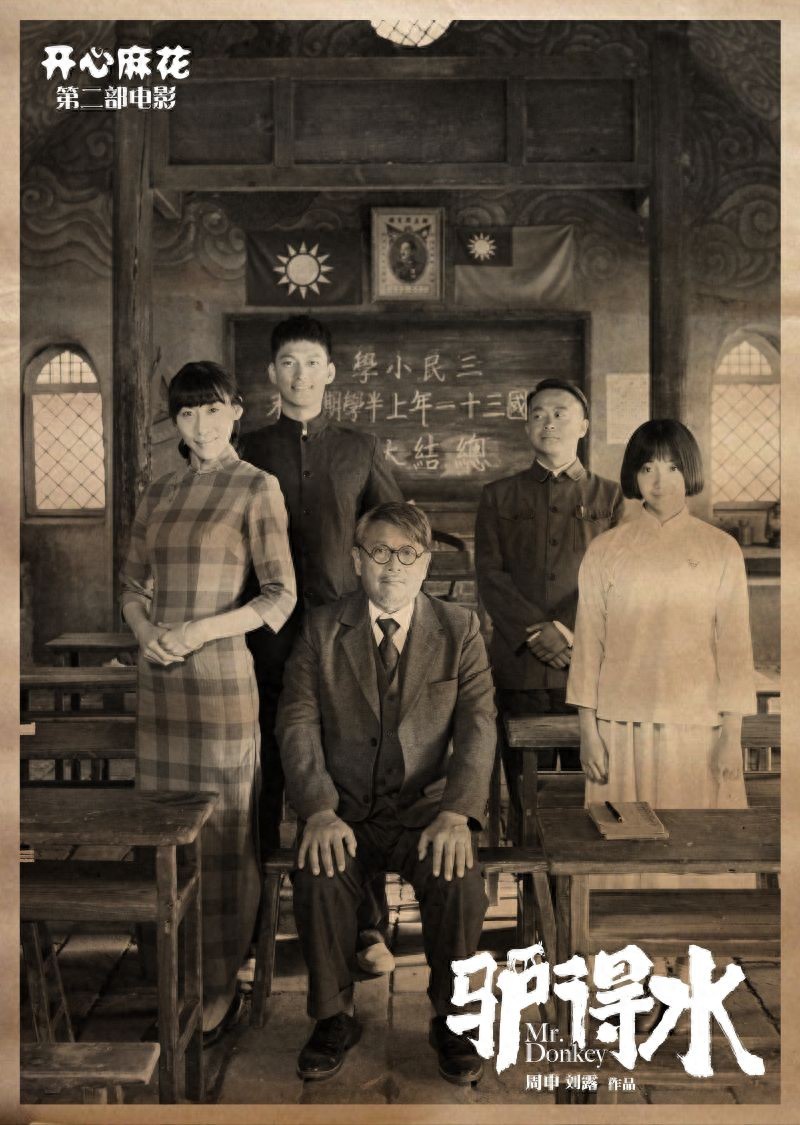

厦门浩亿影业解析电影《驴得水》——黑色幽默下的现实主义悲剧

厦门浩亿影业解析电影《驴得水》——黑色幽默下的现实主义悲剧

故事发生在一个偏远山区的学校,校长孙恒海带着几个怀揣教育理想的老师开展乡村教育。由于学校缺水,他们养了一头驴来拉水,这头驴的名字叫 “驴得水”,并以老师 “吕得水” 的名义向教育部虚报,多领一份薪水用来改善教学条件。

随着上级部门要来视察 “吕得水” 老师,老师们为了圆这个谎,开始了一系列荒诞不经的行为。先是让铜匠冒充吕得水,接着在利益、权势等因素的影响下,事情逐渐失控。铜匠在经历了被欺骗、羞辱等遭遇后,心态发生巨大变化,开始报复。最后,为了平息事件,一曼被逼迫到精神崩溃,而其他人也在这场闹剧中失去了自我和最初的理想。

电影中的老师们最初怀着教育乡村孩子的美好理想来到这里。然而,现实的贫困(如缺水等问题)让他们不得不采取虚报老师名额的方式来获取资金。这体现了理想在残酷现实面前的脆弱性。当面对上级视察的压力时,他们的理想更是被一步步侵蚀。例如,校长为了保住学校,不断妥协,甚至违背自己的原则,这反映出在现实困境中,坚持理想是多么困难。

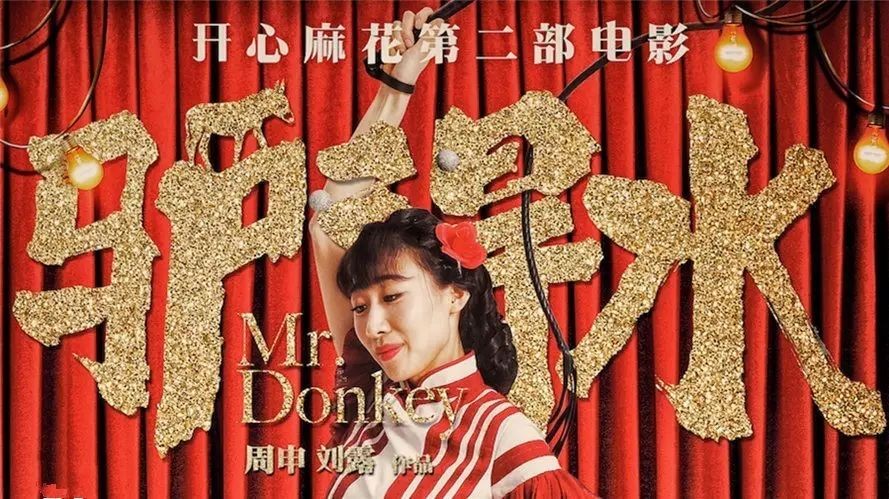

一曼在影片开头自由自在地剥蒜唱歌,象征着她对自由生活和理想教育环境的追求。但随着剧情发展,她的这种理想状态被外界的规则和他人的欲望所打破,她成为了理想与现实冲突的最大受害者。

影片通过一系列事件深刻地展现了人性的多面性。校长孙恒海是一个复杂的人物,他有教育理想,但同时又充满了妥协性。他的妥协在某种程度上是出于对学校和学生的考虑,但这种妥协也导致了一系列悲剧的发生。例如,他为了学校能够继续办下去,同意让一曼去 “睡服” 铜匠,这一行为揭开了人性中自私和软弱的一面。

裴魁山原本对一曼有着爱慕之情,但在看到一曼 “睡服” 铜匠后,他的嫉妒和自私暴露无遗。他对一曼的辱骂和后来在利益面前的表现,展现了人性在遭受打击后的扭曲。铜匠从一个单纯的手艺人变成一个充满报复心的人,也是人性被外界因素改变的体现。他被所谓的 “文明” 伤害后,便用更残忍的方式来报复,体现了人性中的恶在合适的土壤中会迅速滋长。

电影对当时的社会体制和权力关系进行了讽刺。教育部对乡村教育的不重视,只注重形式上的视察,而不关心实际情况。上级官员的贪婪和虚伪通过特派员这一角色体现出来,他关心的不是教育,而是如何从中谋取私利。这种权力的滥用和形式主义的做派,使得原本纯粹的教育场所也被污染。例如,特派员听不懂英语却装懂,为了自己的政绩和利益,强行让铜匠扮演吕得水,对真正的教育问题视而不见。

电影采用了大量的中景和近景镜头,这样的镜头能够让观众清晰地看到角色的表情和动作,从而更好地理解角色的情绪变化。例如,在一曼被剪头发的场景中,近景镜头对准她的脸,观众可以看到她从最初的反抗到绝望的表情变化,增强了观众的情感共鸣。

影片中也有一些全景镜头用于展现环境。如学校的场景,通过全景镜头可以看到学校的简陋和偏远,为故事的发展营造出一种封闭、落后的氛围,也暗示了人物在这种环境下的压抑和无奈。

电影的音乐具有很强的感染力。开头的欢快音乐和一曼剥蒜唱歌的场景相配合,营造出一种轻松自由的氛围。但随着剧情的紧张,音乐也变得沉重和压抑。音效方面,驴的叫声在影片中多次出现,起到了一种暗示和象征的作用。驴叫声有时象征着混乱的局面,有时也象征着人物内心的挣扎,就像驴一样,人物们在困境中被牵着走。

影片整体的色彩比较暗淡,符合故事的沉重氛围。学校的场景大多是土黄色调,给人一种荒凉、贫穷的感觉。而一曼的服装色彩相对鲜艳,尤其是她的旗袍,在暗淡的环境中显得格外突出。这一方面体现了她的个性,另一方面也暗示了她在这个压抑的环境中是一个独特的存在,但同时也容易成为被攻击的对象。

在浩亿影业调研人看来,《驴得水》通过一个看似荒诞的故事,深入地探讨了人性、理想与现实、社会体制等诸多问题。它让观众在欢笑中感受到沉重,引发了人们对道德、教育、权力等方面的深刻思考。在电影市场上,它以独特的黑色幽默风格和深刻的内涵脱颖而出,成为一部具有较高艺术价值的作品,也为中国电影在题材探索和深度挖掘方面提供了新的范例。

-

- 第六届海南岛国际电影节首批片单公布,展映大使官宣

-

2025-10-10 13:24:09

-

- 「推文」快穿爽文 文笔好 强推 节奏快剧情不拖 1v1 甜文 男主是一个人

-

2025-10-10 13:21:56

-

- 从天赋到罪恶:解读电影《香水》中格雷诺耶的悲剧人生与人性警示

-

2025-10-10 13:19:44

-

- 2019最佳恐怖的10部电影

-

2025-10-10 13:17:32

-

- 5本黑暗流小说,剧情凌厉惊险,舍弃过往一切

-

2025-10-10 13:15:20

-

- 印度宝莱坞“三汗天王”,你肯定看过他们的电影!

-

2025-10-10 13:13:07

-

- “新中国二十二大电影明星”又走一位,著名表演艺术家于洋逝世

-

2025-10-10 13:10:55

-

- 盘点五部超好看的外国动画电影,看看你喜欢的上榜了吗

-

2025-10-10 13:08:43

-

- 这十部国产现代军事题材的电影我不信你没看过

-

2025-10-10 13:06:30

-

- 【影史合集】团鬼六系列电影合集

-

2025-10-10 13:04:18

-

- 推荐6部女主颜值超高的日本纯爱电影,走过路过不要错过!

-

2025-10-10 13:02:06

-

- 推荐:10部网友评价的2024年“院线十佳电影”榜单,评分高达94

-

2025-10-10 12:59:54

-

- 四本主角穿成大反派的精品小说,杀伐果断不圣母,剧情精彩纷呈

-

2025-10-10 12:57:41

-

- 金凯瑞主演的电影,亮点竟然是企鹅?

-

2025-10-10 12:55:29

-

- 日本校园电影推荐,精选5部充满学生时代的校园电影

-

2025-10-10 12:53:17

-

- 耐人寻味的10部大尺度电影,简单粗暴直奔主题,可别说你没看过

-

2025-10-10 12:51:05

-

- 各大平台爱国主义电影你都看过哪一部?“勿忘国耻,吾辈当自强”

-

2025-10-10 12:48:52

-

- 真实永远要比电影恐怖的“安娜贝尔”你知道她的真正来历吗?

-

2025-10-10 12:46:40

-

- 高分犯罪电影,女孩被贩卖到各个国家,最终那些人口贩子被剿灭

-

2025-10-10 12:44:28

-

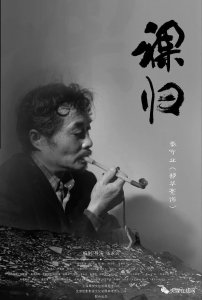

- 《裸归归来》院线电影

-

2025-10-10 12:42:16

还记得《魔幻手机》中的猪八戒吗?多年后参加这部剧,秒变男神范

还记得《魔幻手机》中的猪八戒吗?多年后参加这部剧,秒变男神范 十部日本爱情电影,1000多万网友曾留下眼泪,感动至极!

十部日本爱情电影,1000多万网友曾留下眼泪,感动至极!