感悟经典:匈奴去,魂不朽——评高建群《最后一个匈奴》

感悟经典:匈奴去,魂不朽——评高建群《最后一个匈奴》

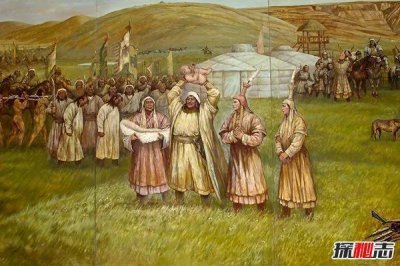

“你知不知道一种感觉叫荒凉”——细读这话时仿佛也看到了那样的场景:游牧的身影,不屈的意志,高亢的吆喝声,异形的指甲盖儿……途经这片神秘的地带,具有千百年文化传承在无声的荒凉与叙述中完成,歌谣口耳相传,香火生生不息。故事的一开始似乎带着点宗教色彩与宿命意味,匈奴——这个奇异的民族,这个消失在历史洪流里的民族,它的归属,它的最终告别,在现实不断的发展之中已趋于模糊,像夏日午后的树荫之地,显出一大片斑驳不一的凌乱的影迹。我们的追寻,在高建群的笔下,更像是沿溯,不断向后退,时间又向前推行,因而可以观出一些蛛丝马迹出来,在那两个家族三代人波云诡谲的传奇之中。

——是的,要不了多久,我们都将消失,这场宴席将接待下一批饕餮者。

读罢,合书。楔子从阿提拉羊皮书补充匈奴的历史,末尾以杨岸乡娶异国女子索菲亚为终——匈奴后裔的结合犹如对这个古老的逝去的民族的祭奠。著作从杨作新到杨岸乡,从黑大头到黑寿山,两卷跨度几十年的时间,黑家,杨家,赵家等几个家族的缘分交缠如画卷铺开。上卷,黑大头的洒脱豪放,杨作新的儒雅睿智,他们的家庭生命纠缠在一起,人物如武侠般的传奇不约而同地体现着特定时代的人情世故,开阔壮丽的泼墨式手法将人物的影迹逐次展开,娓娓道来。而下卷相比上卷内容宽泛了些许,由黑寿山之女丹华的北京知青聚会着笔,丹华寻觅剪纸姑娘,偶遇杨岸乡,杨岸乡偶得稿写作发迹,寿山丹华父女相见,杨岸乡为父平反……时间在此时也变得缓慢了,如同杨蛾子荷包中的怀表,生命的钟表也仿佛停留在老迈女子年轻时的罗曼蒂克中了。小说的大环境是陕北的变迁,从民国到国共合作破裂到改革,时间的变化贯穿全篇,特有的陕北的语言与歌谣催人走向这样的荒凉与落寞。

通篇看来,可以发现作者是以一个旁观者的身份进行一切的情节的描摹的——没有华丽至极的语言,有的只是平淡的叙述。平实的过渡能读出其间醇厚的美感,破碎的生活体验组成一个个人,一段段精彩的人生,时间的跳跃囊括过去,现在与未来,史诗般铺陈开。作品中没有好坏人之分,或许是人物立场不是,或许是人的生活态度不同,人物的评判只能由读者自己去做到——人的复杂性体现无疑。那种感觉,像极了《白鹿原》里黑娃的悲剧结尾,总是存在正反两面的肯定质疑,还是细细品味得好。

这部作品号称是“陕军东征”的“三架马车”之一,自然有着它独特的魅力。其间的情景叙述与作者的艺术体验是极为精彩的,我们知道,写一部长篇不难,难的是如何在处理上情节上体现出地域特色,对现实的反射以及作者的指向性。作为一名读者,诚心来说,《最后一个匈奴》相于《白鹿原》是不及的,少了那份敦实的厚重感,便显得平凡些许。对于大学生这本书还是值得推荐的,毕竟高建群先生在《最后一个匈奴》里对人物点滴的分享,陕北风光的描摹对于那段不为人知的历史总是让人心有戚戚的,掩卷之时只觉这样的过去的生命平凡而真实,却具备震撼人心的力量。匈奴的历史已付予时光,付予尘灰,但因匈奴延续下来的东西却流淌在陕北这个地域中,成为这里唯一的魂。

综合网络,如有侵权联系删除。

-

- 风云中雄霸、绝无神、帝释天为何不用神兵?没合适的?原因很简单

-

2025-11-17 07:12:23

-

- 上古十大神器之东皇钟

-

2025-11-15 03:54:30

-

- 起点白金作家排行榜前十 2025起点大神作品排行榜前十

-

2025-11-15 03:52:16

-

- 中国十大品牌鱼竿排名 手竿鱼竿品牌排行榜前十位

-

2025-11-15 03:50:01

-

- 全球十大水电站更新排名

-

2025-11-15 03:47:47

-

- 十大胶原蛋白肽排行 胶原蛋白肽的排行榜

-

2025-11-15 03:45:32

-

- 金牛座女生的十大优点(金牛座的优点、缺点和致命弱点)

-

2025-11-15 03:43:17

-

- 世界史上公认十大帝王……

-

2025-11-15 03:41:02

-

- 湖南十大名菜-宝庆猪血丸子核心配方和技术详解)

-

2025-11-15 03:38:47

-

- 口红档次排名 中国十大口红品牌排行榜

-

2025-11-15 03:36:32

-

- 护肤品品牌排行榜(全球十大护肤品品牌排行榜)

-

2025-11-15 03:34:18

-

- 亚洲十大女神排行, 杨幂力压韩国众女星排第二, 第一很意外

-

2025-11-14 19:11:57

-

- 火影忍者十大英雄排行榜

-

2025-11-14 19:09:42

-

- 家里遇到蜈蚣弄死了有忌讳吗 蜈蚣进屋的十大预兆有哪些

-

2025-11-14 19:07:27

-

- 渣女绿茶女的十大表现

-

2025-11-14 19:05:12

-

- 辟谷的十大好处和坏处 辟谷的好处有哪些

-

2025-11-14 19:02:57

-

- 男朋友大你十岁好吗(相差十岁以上的姐弟恋真的靠谱吗)

-

2025-11-14 19:00:43

-

- 顺畅饮产品的作用(世界公认十大健康饮料)

-

2025-11-14 18:58:28

-

- 消失的大明王朝:十三陵

-

2025-11-14 18:56:13

-

- 玉有什么好处 十大垃圾玉

-

2025-11-14 18:53:58

五雷掌的口诀和画法 道家五雷掌的咒语如下图

五雷掌的口诀和画法 道家五雷掌的咒语如下图 大案纪实:25岁打工仔和51岁老板娘畸形恋

大案纪实:25岁打工仔和51岁老板娘畸形恋