清水河往事:圪针湾村的样板戏剧团

清水河往事:圪针湾村的样板戏剧团

文/刘建国

圪针湾村是北堡乡的一个自然村。在集体农业社时全村人口最多时也就一百二三十口人。邻近村庄有西井子,得马水,冠庄窝,村与村之间也不过四五里路。

圪针湾村有革命文艺表演活动始于上世纪六十年代初期。解放前也曾立过戏班子。但在新中国却作为"封资修"全部停演,老艺人失散。

大概是在六十年代的中后期,从山西过来一个讨吃子(乞丐)流浪到圪针湾村,一把胡琴自拉自唱,转村讨吃。村里识戏的温俊说这是地道的晋剧调。村里人大多不识晋剧,但觉得这个讨吃子确实唱的不错。大伙一商量,便把他留在村里让他教戏。

讨吃子姓金,在圪针湾村教了一冬戏。村里只管他吃住,他也没有挣钱。由温俊组织村里几个人跟着学戏。什么平板,夹板,流水,叫板等,学戏的也听不懂,姓金的也只教他们个唱腔唱法,有调调无歌词。一冬学戏实际上连个皮毛也算不上。不过大伙学的仍就十分上进。快过年时姓金的突然不辞而别,村里人从此再没听到他的任何消息。只是隐约听说他在太原晋剧团呆过,因何落到这般地步,不得而知。

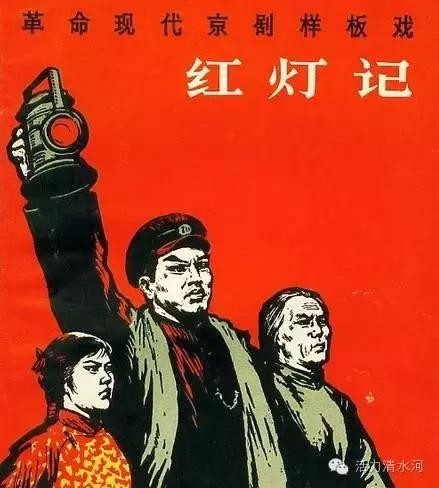

样板戏的正式名称是"革命样板戏,1966年12月26日《人民日报》发表了一篇文章《贯彻执行毛主席文艺路线的光辉样板》,将《红灯记》,《沙家浜》,《白毛女》等几部戏称为"革命现代样板作品。"1967年5月31日《人民日报》发表社论《革命文艺的优秀样板》一文正式提出了“样板戏”一词。从此全国掀起了全民大唱革命样板戏的高潮。

这一年圪针湾村紧跟形势组织起一支革命样板戏剧团。温俊当了团长。剧团的演员都是普通农民,属于临时组织,更谈不上编制,农闲时排戏演戏,农忙时解散劳动。温俊当团长,还身兼编,导,演。一个村子没有那么多的唱戏人才,便从邻村的得马水,西井子村邀请几个。甚至在校的中小学生也被临时吸收进来充当角色。本村的张白那时还在北堡公社念中学,放学回到家便钻进本村小学的教室看排戏。张白学戏的基础是北堡中学组织的校园毛泽东思想文艺宣传队,他在宣传队表演三句半。温俊见他喜爱并有演戏的天赋,就动员他参加本村的样板戏剧团。白天跑校念书,晚上回村排戏。

剧团有演职人员二十多人,也没有个详细的分工,一人要干好几件事。忙起来大家一齐忙。演员大都是多面手,演完老妈演老头,演了壮汉又当小媳妇。有时乐队上的人也顶缺上场。舞台上的活如布景,化妆,打锣鼓,提词,拉幕布等谁有空谁干。农村草台班子剧团,里面确实有人才,都有一把牙刷子。当然真正地论水平,还是谈不上的。但由社员们组成的观众是非常认同他们的。

农闲时,西井子,得马水的演员天天晚上跑五,六里路到圪针湾排戏。当天的任务当天完成,再各自回家。

当年学唱样板戏,不仅仅是为了娱乐,更主要的是当时的政治任务。所以每个学戏的演员具有高度的自觉性。

剧团初创时困难重重。没服装,没道具,没乐器,更没钱。但这些人有一颗红心,一腔热情。服装自己缝,道具自己做。好多村子过去都有过戏班子,他们便把那些七零八落的笛子胡琴锣鼓镲收拢在一起,整修整修大都派上了用场。

剧团出村演戏,一场戏只挣叁块伍毛钱,仅够个化妆费。那时化妆用的是油彩,也就红,白,黑那么几种。演员卸妆时用废纸沾点菜籽油(胡油)擦掉脸上的油彩。群众演员画个淡妆,中间不卸妆,晚上演出结束才卸妆,目的是为了节约油彩。主要演员画妆两次,张白是主要演员,每天两次妆。唱戏多年了,脸上的肤色都跟别人不一样。时常见风流泪,着水疼痛。

剧团演员的无私和自觉是那个年代的特征。尽管没有任何报酬,但人人都自觉维护集体的荣誉。为解决服装的问题,团里号召演员自备。临近年关,村里社员置办过年的新衣裳,而演员们根据自己所扮角色置办服装,包括鞋帽。于是演新四军的穿上灰军服,演忠义救国军的穿上了黄军装。演地主狗腿子的穿的是长衫,戴个瓜皮壳子。正月互相串门拜年,见面便来句台词,然后大伙笑的前仰后合。孩子们跟在他们后面,学他们的一招一式,也是有板有眼,颇有模样。张白十七八岁,《沙家浜》里是指导员郭建光,《红灯记》里是李玉和,小伙子英俊,穿上新四军的服装更是英姿飒爽,引得本邻村庄的姑娘爱慕,因而有人早早上门说媒,不久便和冠庄窝村的韩云梅订了亲。

剧团里有不少女演员,她们多数不识字。农村女孩子上学,大人觉得能认得个头朝上下就行了。因而念上个一年半年便都回家帮大人做家务,照看幼小的弟妹。

女演员王青秀在《沙家浜》里演阿庆嫂,她没念过一天书,台词只靠死记硬背,天天早晨起来背二通,推着大磨或摇着小石磨加工粮食时还要一道遍地唱词。她比别人付出的辛苦多。

张白在念书时学戏,受到老师多次批评,甚至断言,你要学戏,日后必没出息。升高中时因种种原因,干脆辍学回村当起了演员。圪针湾样板戏剧团自成立只排练了《沙家浜》,《红灯记》,《白毛女》三部戏,张白是主演。进入腊月或正头半月都要出外演出。那时北堡公社经常搞样板戏汇演,全公社的样板戏剧团通过汇演比寨,确也出了几个有名气的角,象圪针湾的张白,阳井上的牛世英,口子上的杨青,勘称剧团的台柱子。

秋天收场了进入冬闲,圪针湾村的剧团又开始热闹地排练节目。排练教室每日灯火通明,人声鼎沸。一入腊月,写戏的便上门了。剧团到一村演出,一般只挣个化妆的费用,村里安排吃住,吃谁家住谁家。每场演出台下的观众都是黑压压一片。晚上演出台前吊一个沾了煤油的棉花疙瘩,专门有一个人端着煤油盆子给棉花灯沾油。条件稍好的台前能吊个汽灯。锣鼓"打通"后,乐曲便也演奏开始,沉静的山村立马变成欢乐的海洋。

农村人从腊八那天起,就为过年开始做准备了。剧团到了村,村里人便很隆重地磨豆腐,杀猪,还要宰羊宰鸡,一为自己过年准备,二为招待剧团。圪针湾剧团在外能唱一个腊月。过罢年又从初二开始,剧团准备出外演出了,一直唱到正月十四才回村。正月唱戏的村子日子排的稠,有的村担心剧团来不了,戏一散干脆把鼓架子背到他们村。在口子上演出时,剧情演到高潮处,台下的观众把整条的金钟烟扔到台子上,长时间的欢叫鼓掌。

张白说,那时劳动,生活是艰苦,可只要唱起了样板戏,就觉得浑身轻松。唱戏解乏呀。他不由地来了一句:要学那泰山顶上一青松啊……

那个年代,样板戏给枯燥的农村带来了丰富的生活情趣。

样板戏,也是那个年代的社会缩影。

至今人们仍在怀念样板戏。样板戏的生命不衰!

-

- 一文了解新材料产业未来发展蓝图

-

2025-08-25 19:23:23

-

- 战术型机枪推荐“机关枪”各有优势,颜值也很高,火力劲猛

-

2025-08-25 19:21:08

-

- 盘点NBA名人堂球星,每个人都是创奇,都是历史!

-

2025-08-25 19:18:53

-

- 1940年枣宜会战,日军损失一万一千人,占其参战总兵力的十分之一

-

2025-08-25 19:16:39

-

- 曾是天之娇女,一朝沦为阶下囚,一哭成名的沈冰后来怎么样了

-

2025-08-25 19:14:24

-

- 护肝的食物有哪些最好(养肝就是养命!不管有钱没钱,这6种食物要多吃,肝脏最

-

2025-08-25 14:33:25

-

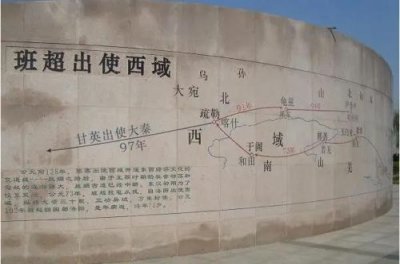

- 班超使西域,行到鄯善文言文翻译,班超使西域翻译

-

2025-08-25 14:31:11

-

- 互质数是什么意思两个分数是互质数,两个数为互质数是什么意思

-

2025-08-25 14:28:56

-

- 深化的近义词(强化,提升,增强,夯实,还有什么)

-

2025-08-25 14:26:41

-

- 在一起8年的男友不愿意给8万彩礼,怎么办?

-

2025-08-25 14:24:26

-

- 大尺度标杆?一口气推十部“黄暴污”美剧

-

2025-08-25 08:56:45

-

- 小暑养生 小暑养生须知过五关

-

2025-08-25 08:54:30

-

- 惠斯勒红酒 惠斯勒介绍

-

2025-08-25 08:52:15

-

- 恋爱的过程,如何从普通朋友到情侣关系呢?

-

2025-08-25 08:50:00

-

- 如何鉴别海黄真假(带你认识真实的海黄)

-

2025-08-25 08:47:46

-

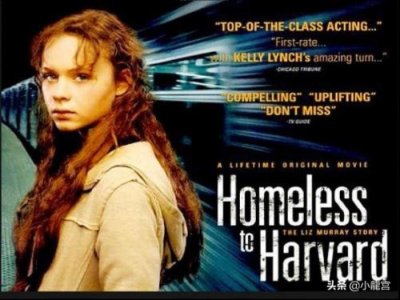

- 风雨哈佛路简介,从流浪少女成为哈佛博士

-

2025-08-25 08:45:31

-

- 泸州窖之雅52度价格表(泸州窖之雅38度价格)

-

2025-08-25 08:43:16

-

- 双十一神价格丨半价欧文5,409元PG3,Nike超低折扣等你来

-

2025-08-25 02:26:16

-

- 锌合金材料,锌合金耳钉是什么材质?

-

2025-08-24 22:25:31

-

- 育婴室需要哪些物品(育婴室何时能成公共场所)

-

2025-08-24 22:23:25

美国有几艘航母(美国11艘航母名字及服役时间表)

美国有几艘航母(美国11艘航母名字及服役时间表) 余声个人资料简介(安徽卫视主持人余声简历图片)

余声个人资料简介(安徽卫视主持人余声简历图片)